Le symbole "scarabée" et son nom (Khéper

ou Khépri) définissent Ie sens égyptien de la

"genèse", celui qui lui est donné naturellement

en égyptologie. L'origine grecque du mot "genèse"

lui donne Ie sens de devenir, de production. Le Dictionnaire philosophique

de Lalande Ie définit en termes très clairs : "La

genèse d'un objet d'étude (par exemple d'un être,

d'une fonction, d'une institution) est la façon dont il est

devenu ce qu'il est au moment considéré, c'est-à-dire

la suite des formes successives qu'il a présentées,

considérées dans leur rapport avec les circonstances

où s'est produit ce développement."

La genèse d'une chose suppose donc des états successifs,

des transformations. Devenir, production transitoire, transformations

: on ne peut pas mieux traduire les significations connues du symbole

"scarabée", et des mots qu'il détermine :

kheper : être, exister, devenir, prendre forme ;

kheprer : le Créateur du Monde, qui se produit lui-même

;

khepera : Ie scarabée sacré. Le Neter

qui produit les formes de son existence.

kheprou : formes, transformations, etc.

L'idée de "genèse", telle qu'elle est décrite

ci-dessus, est la fondation même de l'enseignement égyptien.

Elle affirme le principe du Créateur producteur de lui-même,

puis de toutes les formes dont il est la cause. Elle enseigne l'idée

des états d'être successifs, et des transformations qui

sont un des thèmes essentiels des textes funéraires.

L'idée de "genèse", telle qu'elle est décrite

ci-dessus, est la fondation même de l'enseignement égyptien.

Elle affirme le principe du Créateur producteur de lui-même,

puis de toutes les formes dont il est la cause. Elle enseigne l'idée

des états d'être successifs, et des transformations qui

sont un des thèmes essentiels des textes funéraires.

La légende du scarabée qui fait rouler sa boule réunit

les éléments d'un quadruple symbolisme :

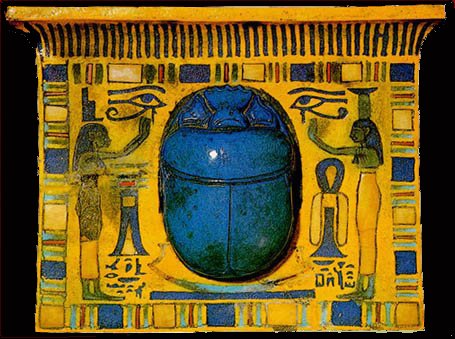

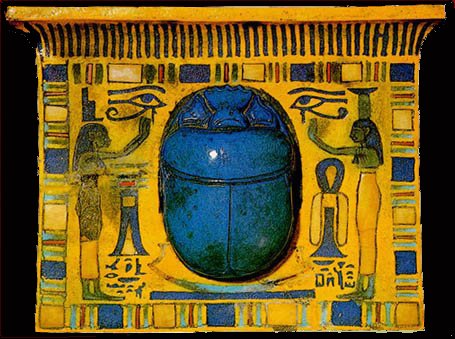

1) La coïncidence des principes lunaire-solaire : Ie scarabée

aux deux élytres déployées est une figuration

égyptienne du soleil en son double mouvement, ascendant et

descendant. Enfouissant sa boule dans la terre pour y faire gester

sa semence, il figure Ie couchant de Râ qui "descend dans

sa montagne" ; il figure son lever lorsqu'il extrait sa boule

des ténèbres pour l'amener dans "l'eau de renaissance".

D'autre part, Ie scarabée est symbole des fonctions lunaires

par les 28 jours pendant lesquels il enterre sa boule.

2) La fécondation sans femelle, et la gestation dans les ténèbres,

c'est-à-dire dans la boule de fumier jetée ensuite dans

l'eau pour son éclosion. Ce scarabée, mâle sans

femelle, crée Ie milieu femelle par la bouse qui devient gestante

et nourrissante. Ce rôle lui donne Ie caractère de mâle

jouant, par un artifice, Ie rôle d'androgyne.

3) Le scarabée symbolise Ie principe de l'être qui réalise

par lui-même les éléments de son devenir et de

sa transformation. C'est pour cette raison que les Égyptiens

Ie posaient, sur les momies, à la place du cœur.

Khéper est souvent présent dans les vignettes du Livre des morts

appelé aussi: "Livre pour sortir au jour". Il est représenté sous l'aspect d'un homme à tête

de scarabée tenant dans la main droite le sceptre "Ouas" et dans la gauche "Ankh", la croix ansée de la vie.

Le scarabée s'y voit confier la lourde tâche de guider

Rê, le Soleil, dans son voyage nocturne à travers le

monde souterrain. Les Égyptiens, après avoir observé

les habitudes des coléoptères, pensaient que la boulette

que le scarabée poussait devant lui contenait, outre les excréments,

sa semence d'androgyne. On comprend alors qu'ils firent du scarabée

le symbole du pouvoir régénérateur du soleil.

Partout sur les murs des tombes, que ce soit à Thèbes

Ouest ou dans la nécropole de Memphis, les artistes représentèrent

Khéper poussant devant lui l'astre solaire jusqu'à ce

qu'il émerge à l'horizon d'un jour nouveau. Ce parcours

nocturne était assimilé à une navigation, aussi

trouve-t-on Khéper à bord de la

barque de Rê. Le scarabée symbolisa même le

Dieu solaire à son lever tandis qu'Atoum marquait l'état

de l'astre déclinant derrière les montages de l'Occident.

Khéper est souvent présent dans les vignettes du Livre des morts

appelé aussi: "Livre pour sortir au jour". Il est représenté sous l'aspect d'un homme à tête

de scarabée tenant dans la main droite le sceptre "Ouas" et dans la gauche "Ankh", la croix ansée de la vie.

Le scarabée s'y voit confier la lourde tâche de guider

Rê, le Soleil, dans son voyage nocturne à travers le

monde souterrain. Les Égyptiens, après avoir observé

les habitudes des coléoptères, pensaient que la boulette

que le scarabée poussait devant lui contenait, outre les excréments,

sa semence d'androgyne. On comprend alors qu'ils firent du scarabée

le symbole du pouvoir régénérateur du soleil.

Partout sur les murs des tombes, que ce soit à Thèbes

Ouest ou dans la nécropole de Memphis, les artistes représentèrent

Khéper poussant devant lui l'astre solaire jusqu'à ce

qu'il émerge à l'horizon d'un jour nouveau. Ce parcours

nocturne était assimilé à une navigation, aussi

trouve-t-on Khéper à bord de la

barque de Rê. Le scarabée symbolisa même le

Dieu solaire à son lever tandis qu'Atoum marquait l'état

de l'astre déclinant derrière les montages de l'Occident.

Le Scarabée sacré est également un signe hiéroglyphique

qui se rapporte à la transformation et au devenir ; les scribes

chargés de la duplication des nombreux rouleaux qui accompagnaient

les défunts bienheureux dans leur seconde vie devaient en dessiner

souvent. Par exemple, le titre du chapitre 76 du Livre des morts n'en

contient pas moins de trois sur une seule ligne : «Parole pour

se transformer en toutes apparences dans lesquelles on aimerait à

se changer.»

De

nombreux scarabées de pierre nous sont parvenus sous Ie qualificatif

de "Scarabée de Cœur". Ils étaient placés

par les prêtres d'Anubis chargés de la momification,

près du cœur du défunt. Seul organe à être

replacé dans la momie, puisque le cœur était Ie

siège de l'âme et des sentiments.

De

nombreux scarabées de pierre nous sont parvenus sous Ie qualificatif

de "Scarabée de Cœur". Ils étaient placés

par les prêtres d'Anubis chargés de la momification,

près du cœur du défunt. Seul organe à être

replacé dans la momie, puisque le cœur était Ie

siège de l'âme et des sentiments.

Un texte gravé sous Ie ventre de ces scarabées, reprenait

le chapitre XXX du Livre des morts : «Formule

pour que Ie cœur du défunt ne s'oppose pas à lui

dans la nécropole. II dit : « Ô mon cœur de

ma mère, ô mon cœur de mes transformations, ne témoigne

pas contre moi, ne t'oppose pas à moi devant Ie tribunal, ne

te rebelle pas contre moi en présence du gardien de la balance...

»

Les anciens égyptiens n'avaient qu'un but dans la vie : partir

le cœur léger, et pour cela il fallait un esprit sain

et une âme pure. Au moment de la pesée

du cœur sur le plateaux de la balance de Thot, la vie du

défunt, symbolisée par son cœur, devait être

en parfait équilibre avec le principe de la justice, la plume

de Maât. La conscience spirituelle est

donc appelée "cœur". Dans le fond, cela se perpétue

jusqu'à nous dans de nombreuses expressions : cela va droit

au cœur, au fond de mon cœur, à votre bon cœur,

avoir le cœur gros, l'entente cordiale, de tout cœur avec

vous... "Le cœur a ses raisons que la raison ignore"

a écrit Blaise Pascal.

Khéper était parfois associé

également à Harmakhis, autre

Dieu solaire...